Le concept de puissance est omniprésent dans notre société, que ce soit dans le domaine politique, économique ou social. Il évoque une capacité d’influence, de contrôle ou de domination sur autrui ou sur des événements. La puissance peut être perçue comme une force dynamique qui façonne les relations humaines et les structures sociales.

Dans un monde interconnecté, comprendre la nature de la puissance devient essentiel pour naviguer dans les complexités des interactions humaines. Historiquement, la puissance a été souvent associée à la force militaire ou à la domination territoriale. Cependant, cette vision réductrice ne rend pas compte de la pluralité des formes que peut revêtir la puissance.

Des penseurs comme Michel Foucault ont élargi notre compréhension en soulignant que la puissance ne se limite pas à des rapports de force visibles, mais s’exprime également à travers des normes, des discours et des institutions. Ainsi, la puissance est un concept multidimensionnel qui mérite d’être exploré sous différents angles.

Résumé

- La puissance est un concept complexe qui englobe plusieurs dimensions, notamment économiques, politiques et militaires.

- Dans les relations internationales, la puissance joue un rôle crucial dans la dynamique entre les États et les acteurs internationaux.

- La puissance économique et politique sont étroitement liées, et leur interaction influence grandement les relations internationales.

- Les institutions internationales jouent un rôle important dans la distribution et l’exercice de la puissance à l’échelle mondiale.

- Naviguer les relations de puissance nécessite une compréhension fine des dynamiques politiques, économiques et sociales à l’échelle internationale.

Les différentes dimensions de la puissance

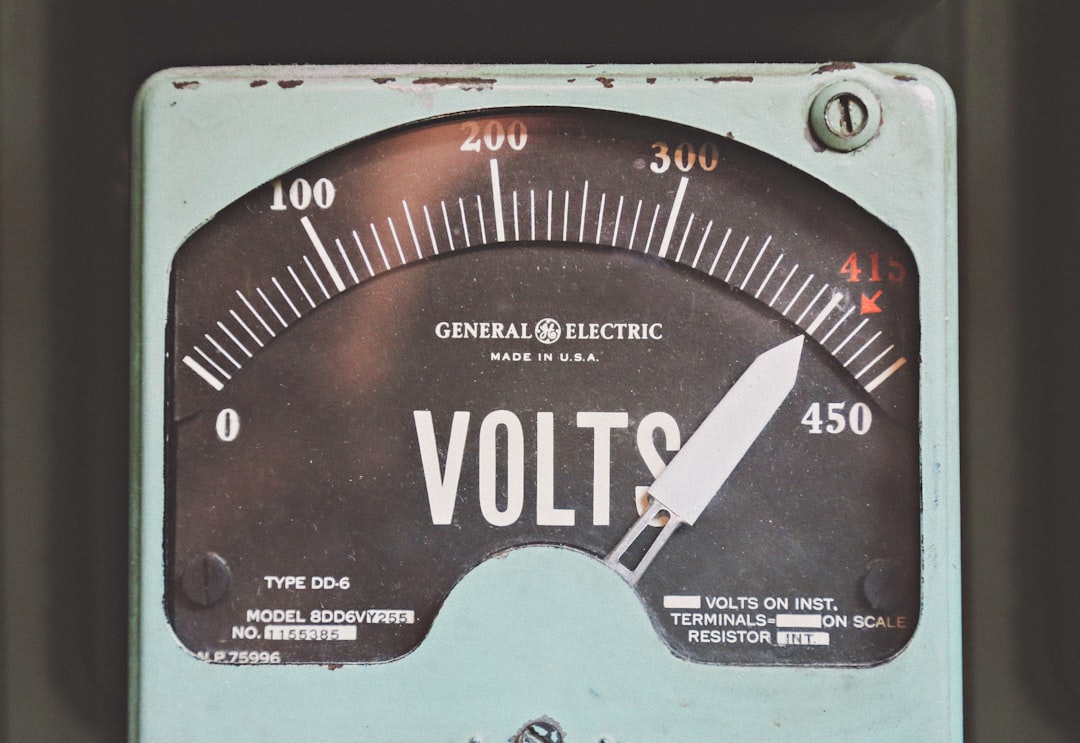

La puissance peut être décomposée en plusieurs dimensions, chacune ayant ses propres caractéristiques et implications. Parmi celles-ci, on trouve la puissance militaire, économique, politique et culturelle. La puissance militaire est souvent la plus visible, car elle se manifeste par la capacité d’un État à projeter sa force à l’étranger.

Cependant, cette forme de puissance peut être limitée par des facteurs tels que le coût économique et les conséquences diplomatiques. La puissance économique, quant à elle, repose sur la capacité d’un acteur à influencer les marchés, à contrôler les ressources et à façonner les politiques économiques. Les entreprises multinationales, par exemple, exercent une puissance considérable en raison de leur capacité à déplacer des capitaux et à influencer les décisions politiques.

Les médias, l’éducation et l’art sont autant de vecteurs qui contribuent à façonner l’opinion publique et à établir des normes sociales.

La puissance dans les relations internationales

Dans le domaine des relations internationales, la puissance est souvent perçue comme un jeu d’échecs où chaque acteur cherche à maximiser ses intérêts tout en minimisant ceux de ses adversaires. Les États-nations sont traditionnellement considérés comme les principaux acteurs de ce jeu, mais il est essentiel de reconnaître l’émergence d’autres acteurs tels que les organisations non gouvernementales (ONG), les entreprises et même les individus influents. Les théories des relations internationales, comme le réalisme et le libéralisme, offrent des perspectives différentes sur la manière dont la puissance est exercée.

Le réalisme met l’accent sur la compétition entre États et sur l’importance de la sécurité nationale, tandis que le libéralisme souligne l’importance de la coopération et des institutions internationales. Cette dualité souligne que la puissance ne se manifeste pas uniquement par la force brute, mais aussi par des alliances stratégiques et des accords diplomatiques.

La puissance économique et politique

La puissance économique est souvent considérée comme le fondement de la puissance politique. En effet, un pays avec une économie forte a généralement plus de ressources pour investir dans sa défense, son infrastructure et son développement social. Les États-Unis, par exemple, ont longtemps été perçus comme une superpuissance en raison de leur domination économique mondiale.

Cependant, cette domination est contestée par d’autres puissances émergentes comme la Chine, qui utilise sa croissance économique rapide pour accroître son influence sur la scène mondiale. La relation entre puissance économique et politique est également visible dans le cadre des sanctions économiques. Lorsqu’un pays souhaite exercer une pression sur un autre, il peut recourir à des sanctions qui visent à affaiblir son économie.

Cela démontre que la puissance économique peut être utilisée comme un outil de pouvoir politique. Cependant, cette stratégie comporte des risques, car elle peut également entraîner des conséquences imprévues et nuire aux populations civiles.

Les institutions et la puissance

Les institutions jouent un rôle crucial dans l’exercice de la puissance. Elles peuvent être vues comme des structures qui régulent les interactions entre différents acteurs et qui établissent des normes de comportement. Les organisations internationales telles que l’ONU ou l’OTAN sont des exemples d’institutions qui cherchent à maintenir l’ordre mondial et à promouvoir la coopération entre États.

Cependant, ces institutions ne sont pas exemptes de critiques.

Par conséquent, il est essentiel d’examiner comment ces institutions peuvent être réformées pour mieux représenter une diversité d’intérêts et pour promouvoir une véritable justice internationale.

La question de savoir qui détient le pouvoir au sein de ces institutions est donc centrale pour comprendre les dynamiques de la puissance mondiale.

Naviguer les relations de puissance

Naviguer dans les relations de puissance nécessite une compréhension fine des dynamiques en jeu. Cela implique non seulement d’identifier les acteurs clés et leurs intérêts respectifs, mais aussi d’analyser comment ces intérêts peuvent évoluer au fil du temps. La diplomatie devient alors un outil essentiel pour gérer ces relations complexes.

Les négociations internationales sont souvent le théâtre où se joue cette dynamique de pouvoir. Les acteurs doivent faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité pour parvenir à des accords mutuellement bénéfiques. Cela nécessite également une capacité à anticiper les réactions des autres acteurs et à ajuster ses propres stratégies en conséquence.

En somme, naviguer dans les relations de puissance demande une combinaison de compétences analytiques et interpersonnelles.

Les défis contemporains liés à la puissance

À l’ère de la mondialisation et des technologies numériques, les défis liés à la puissance prennent une nouvelle dimension. Les cyberattaques, par exemple, illustrent comment la puissance peut être exercée de manière non conventionnelle. Les États doivent désormais faire face à des menaces qui ne respectent pas les frontières traditionnelles et qui peuvent provenir d’acteurs non étatiques.

De plus, les inégalités croissantes au sein des sociétés et entre les pays soulèvent des questions éthiques sur l’exercice de la puissance. Comment garantir que le pouvoir soit utilisé pour le bien commun plutôt que pour servir des intérêts particuliers ? Cette question devient d’autant plus pressante dans un contexte où les mouvements sociaux réclament plus de justice et d’équité.

Repenser le concept de puissance

En conclusion, le concept de puissance mérite d’être repensé à la lumière des défis contemporains auxquels nous sommes confrontés. Plutôt que de le considérer uniquement comme un rapport de force ou un moyen d’exercer un contrôle, il serait judicieux d’adopter une approche plus nuancée qui reconnaît la diversité des formes que peut revêtir la puissance. Il est essentiel d’encourager un dialogue ouvert sur la manière dont nous pouvons utiliser notre propre pouvoir — qu’il soit individuel ou collectif — pour promouvoir un monde plus juste et équitable.

En fin de compte, repenser le concept de puissance pourrait nous aider à construire des relations plus harmonieuses et durables entre tous les acteurs du monde contemporain. nn

Points clés :

1. La puissance est un concept multidimensionnel qui va au-delà du simple rapport de force.

2.

Elle se manifeste sous différentes formes : militaire, économique, politique et culturelle.

3. Les institutions jouent un rôle crucial dans l’exercice et la régulation de la puissance.

4. Naviguer dans les relations de puissance nécessite une compréhension fine des dynamiques en jeu.

5.

Les défis contemporains appellent à une réflexion éthique sur l’utilisation du pouvoir pour le bien commun.